こんにちは。AIエンジニアリンググループの矢澤です。 最近、プログラミングの際に使うエディタのカラーテーマを変えてみました。 Solarizedは複数のエディタに搭載されている有名なテーマですが、Web上の記事を読んで「制限がある中で作られた計算し尽された配色」ということを知り、特にブルーとイエローから出発してLightとDarkの両方の色を選んでいったエピソードは、非常に興味深いものでした。1 今後も気分転換として、複数のカラーを使い分けていきたいです。

AI関連では、先日Azureの認定資格である「Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate」(通称AI-102)を受験しました。 AI-102はAIエンジニアリングに関する資格の1つで、近年のAI技術の発展とともに受験者も増えているようです。 そこで本記事では、受験日までの学習方法や、実際に受験した上での感想などを報告したいと思います。

概要

目的

現在業務でメインに活用しているクラウドサービス「Azure」に関する知識を深めるため、試験に向けた学習と受験を行いました。 特にAIエンジニアとして、Azureを活用したAIサービスを自信を持って設計・開発・運用できるようになるために、AI-102を受けることにしました。 私自身は現在AIエンジニアリンググループに所属しており、クラウドエンジニアやIT基盤チームなどが他に存在するため、自分で開発する以外にそのような方々とスムーズにコミュニケーションできればという思いもありました。

AI-102とは

「AI-102(Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate)」はAzure認定資格の一つで、Azureを使用してAIソリューションを設計・実装するスキルを図るものです。

同様の試験として「AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals」がありますが、こちらはAIや機械学習に関する初級程度の知識が問われるのに対し、AI-102は中級レベルとされています。 Azureでは、AIエンジニアの責任を「他者(ソリューションアーキテクト、データサイエンティスト、データエンジニア、IoTスペシャリスト、インフラ管理者、その他のソフトウェア開発者など)と協力して、 AIソリューション開発の全てのフェーズ(要件定義や設計から監視まで)に参加すること」としており、それに応じた試験内容となっています。 プログラミング言語はPythonとC#を想定しており、学習や受験時に好きな方を選べるようになっています。 試験の初回費用は約20,000円と少し高めですが、Microsoft Learnの無料試験に合格すると更新できるようです。

事前学習について

Microsoftの公式ページ に本試験向けのトレーニングが用意されているので、そちらを順番に進めていきました。 全体で20~30時間ほどの内容となっており、数ヶ月かけて休日などに少しずつ進めていきました。 特に、テキストや図による説明に加えて、サンドボックス環境での動作デモや確認テストがあり、インプットした内容を復習しながら学習を進めることができます。

その後、同ページの「練習評価」を受けて、その時点での知識の定着具合を確認しました。 私の場合は、これまで業務であまり触れることのなかった自然言語ソリューション(Azure AI Language)に関する問題の正答率が低かったので、もう一度復習を行いました。2 さらに「準備ビデオ」を聴講し、数日後に各トレーニングコースのテストを解き直して一定の知識を習得できたことを確認した上で、当日の試験を迎えました。

総じてMicrosoftのドキュメントが充実しているため、試験の合格のみが目的であれば他の参考書などは必要ないという認識です。 ただし、Azureに限定した内容やマニアックな問題なども多いので、AI全般について学びたい場合にはG検定などの他の資格や書籍なども併用しながら学ぶのが良さそうだと思いました。

受験について

当日の流れ

受験方法はオンライン(自宅)とテストセンターの両方が可能となっており、今回はテストセンターで試験を受けることにしました。

細かい内容は公開できませんが、中級レベルの試験ということで各AIサービスの概要や使い方だけでなく、APIのパラメーターや処理の順番など細かい内容も多く聞かれる印象でした。3 また本試験の特徴として、試験中にMicrosoft Learnのドキュメントを確認することができ、記憶が曖昧な箇所は適宜調べながら回答することができます。 ただし、制限時間の都合で全て調べていると時間が足りなくなるので、基本的にはきちんと事前学習を行った上でスピーディーに回答を行い、どうしても自信がない部分のみ後から見直すという使い方が良さそうだと思いました(実際、私自身はそのような進め方で時間を使い切りました)。

結果

事前にトレーニングで勉強していたこともあり、無事に合格することができました。

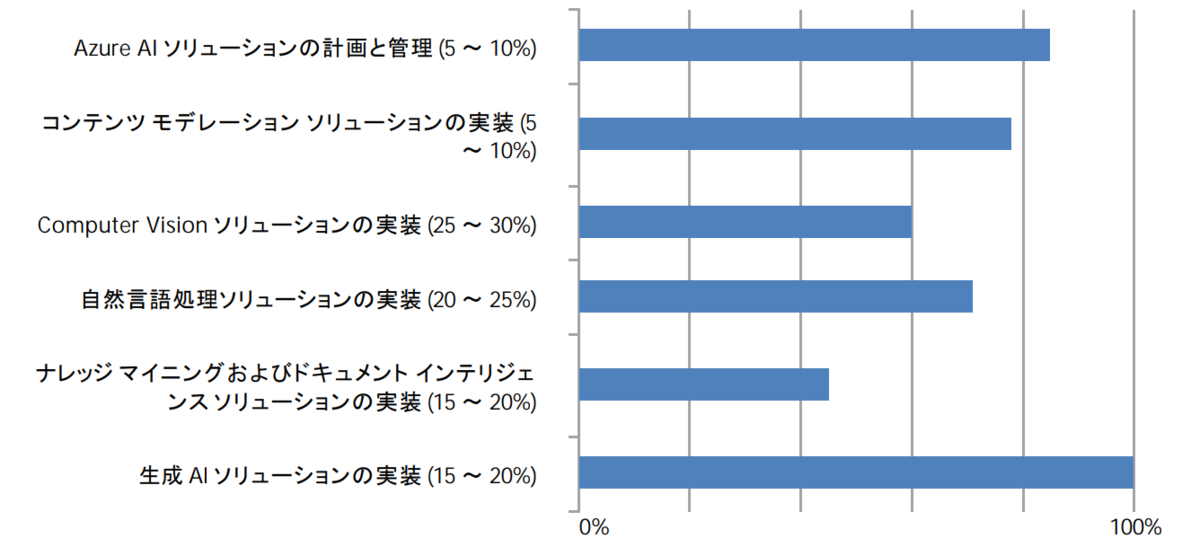

項目別に見ると、「Azure AIソリューションの計画と管理」や「コンテンツモデレーションソリューションの実装」、「生成AIソリューションの実装」などで特に高いスコアを取得できました。 最近はAzureでLLM関連のシステムを開発・デプロイすることが多かったので、実務の経験を活かしながら学習を比較的スムーズに進められた実感があります。

一方で、「ナレッジマイニングおよびドキュメントインテリジェンスソリューションの実装」については、スコアが低くなってしまいました。 ドキュメントインテリジェンスはOCRなどで少し活用していますが、ナレッジストアなどは業務で使ったことがなかったので、改めて詳細を確認しつつ業務での活用を検討していきたいです。 Computer Vision関連についても詳しく学んでみることで、これまで知らなかった便利な機能があることが分かったので、今後の要件によっては全て実装せずにAzureサービスを適宜活用していきたいと考えました。

まとめ

本記事ではAzureの認定資格AI-102について、試験に向けた学習方法や受験内容を説明しました。 AI-102の学習や受験を通じて、AzureのAIサービス全体を見渡し、どのような機能をいつ使うのか、より詳細に把握できるようになったと感じています。 今回学んだ知識を業務で活かしつつ、今後は試験結果を基に苦手だと分かった部分の復習や、他のAzure関連の資格なども目指していきたいと思いました。

また、座学のみでは学べる内容の深さに限界があると思うので、今後は実務でAzureを活用しながら更に知識や経験をブラッシュアップしていきたいです。 さらに、開発・運用などのエンジニアリング面についてはある程度スキルを高めることができたので、最新AIのアルゴリズムなど理論面についても論文などで学んでいきたいと思います。

- 記事内に「音符の数を限定した作曲に少し似ているでしょう。」という言葉もあり、制作者の天才的なセンスを感じました。↩

- 余談ですが、最近はAzure OpenAIなどの生成AIサービスが急速に発展しているので、AI Languageの機能の中には生成AIで代替できそうなものも多そうだと感じました。ただし、NLPの仕組みやAI Languageで何ができるのかを知っておくことは、LLM関連のシステムを開発する上でもある程度役に立つと思います。↩

- 私以外にもWeb上に受験報告を載せている方が複数いるので、自分に合った学習方法や客観的なレベル感などについては、そちらの内容も参考にしていただければ幸いです。↩